牛刀财经

文丨夏一鸣

美编丨李成蹊

出品丨牛刀财经(niudaocaijing)

当家电行业深陷“国补退坡”的转型困局,集体探寻增长新曲线时,小熊电器2025年三季报却划出一道亮眼的上扬弧线:

前三季度营收36.91亿元,同比劲增17.59%;归母净利润达2.46亿元,同比飙升36.49%,其中第三季度净利润增速更是突破113.16%,大幅跑赢奥维云网统计的家电行业5.2%零售额增速。

这份逆势增长的成绩单,不仅彰显了企业强劲的抗周期能力,更折射出一场深刻的价值重构,小熊电器正加速剥离“传统家电制造商”的规模驱动标签,以用户情绪洞察与场景化需求为锚点,向“新消费生活方式品牌”华丽转型。

01 业绩韧性的密码:跳出“厨房内卷”,打开全场景增长空间

小熊电器的增长韧性,首先体现在对“单一品类依赖”的突破。

长期以来,厨房小家电是小熊的核心基本盘,但随着行业竞争加剧,赛道内卷日益严重。2025年9月厨房小家电增速仅5.6%,7大刚需品类更是双位数萎缩。而小熊电器早已“晴天修屋顶”,通过品类扩张跳出厨房场景桎梏。

半年报数据显示,非厨房小家电占比已提升至33.98%,其中个护品类占比从2.94%跃升至12.77%,母婴类、其他类小家电分别实现40.54%、20.48%的高增长。

这种“厨房+生活+个护+母婴”的多品类布局,让其在行业下行周期中找到新的增长引擎。

母婴赛道的突破尤为典型。

针对Z世代父母“科学育儿+自我兼顾”的需求,小熊电器推出“喂养台”产品,整合消毒、泡奶、暖奶、摇奶、烘干等全场景功能,不仅解决了年轻爸妈的育儿焦虑,更通过“场景解决方案”而非单纯“家电产品”的定位,打开了溢价空间。

这种“以场景定义产品”的思路,与传统家电“功能导向”的逻辑形成鲜明对比。前者瞄准用户的情绪需求与生活痛点,后者则局限于硬件参数的比拼,而这正是新消费品牌与传统制造商的核心差异。

海外市场的“第二曲线”同样亮眼。

2025年上半年,小熊电器海外营收4.12亿元,同比大增138.84%,占比提升至16.24%,其中越南市场实现“从0到2亿GMV”的突破,成为区域爆款。

与多数家电企业“贴牌出海”不同,小熊电器坚持自主品牌输出,将国内验证成功的“场景化产品”复制到海外,比如针对东南亚家庭聚餐文化的“叠叠锅”,凭借可折叠设计与多烹饪功能,快速抢占当地市场。

这种“品牌+产品”双轮驱动的出海模式,避免了陷入“低价竞争”的泥潭,为长期增长奠定基础。

更值得关注的是盈利质量的提升。

前三季度,小熊电器扣非归母净利润2.27亿元,同比劲增79.31%,远超营收增速;经营活动现金流净额同比提升180.20%,显示业绩增长并非依赖应收账款或促销政策,而是源于真实的消费需求与运营效率优化。

这种“增速快、质量高”的增长态势,正是新消费品牌“价值优先”逻辑的体现,不再追求单纯的规模扩张,而是通过高附加值产品与精准运营实现利润跃迁。

02 估值重构的底层逻辑:从“制造思维”到“生活方式思维”的跃迁

小熊电器的转型,本质上是一次“估值坐标”的切换。

传统家电企业的估值,多锚定于“规模红利”与“成本控制”,核心指标是营收增速、毛利率、周转率,这种逻辑下,企业容易陷入“价格战”与“贴牌依赖”,估值天花板明显。

而新消费企业的估值,更看重“品牌溢价”“用户粘性”与“场景覆盖能力”,反映的是资本市场对“生活方式品牌”增长潜力的认可。

小熊电器正在踩准这一估值切换的节奏。

其核心策略是从“卖家电”转向“传递生活主张”,正如小熊副总经理刘奎所言:“不止满足功能性需求,而是用全场景方案达成情感认同。”

这种转变体现在三个层面:

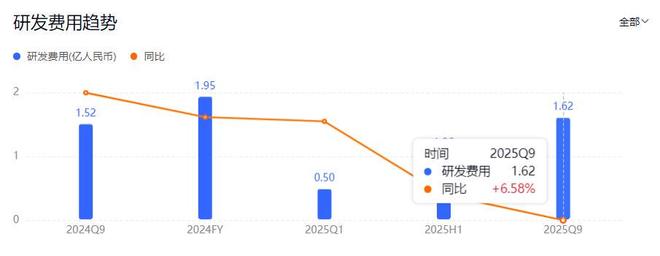

研发投入的“质”与“量”双升,为这种转型提供了支撑。

前三季度,小熊电器研发投入1.62亿元,同比增长6.58%,2018-2021年复合增速更达40%,即便在行业承压的2022年仍保持5.76%的增长。

但不同于传统企业“广撒网式”研发,小熊的研发聚焦“精准击中需求”:

近600名研发人员组成三级研发体系,依托3900多项专利(含240项发明专利),以C2M模式实现“用户需求-产品落地”的快速转化。

这种“以用户为中心”的研发逻辑,避免了“无效创新”,让每一分投入都能转化为用户认可的价值,而这正是新消费品牌“研发溢价”的来源。

数智制造能力则是转型的“基础设施”。

小熊电器搭建了5大智能制造基地,占地58万㎡,涵盖整机工厂、零部件工厂与测试评价中心,形成“研发-智造-检测”三位一体的体系。

这种能力不仅保障了产品品质的稳定性,更实现了“小批量、多品类”的柔性生产,既能快速响应母婴、个护等新兴品类的需求,又能通过规模效应控制成本。

比如针对“便携消毒盒”这类细分场景产品,数智制造体系可实现快速量产,避免了传统制造“产能过剩”或“交付延迟”的问题,为场景化产品的落地提供了保障。

03 行业启示:家电新消费的“小熊样本”能否复制?

小熊电器的转型,为陷入“存量竞争”的家电行业提供了新的解题思路。当前家电行业呈现明显的K型分化:部分企业依赖价格战与政策补贴维持增长,利润持续承压。

而小熊电器通过“生活方式品牌”转型,实现了“量价利”齐升。这种差异的核心,在于是否抓住了“新消费时代”的本质,消费者不再为“硬件功能”买单,而是为“生活体验”与“情感价值”付费。

从行业视角看,小熊电器的路径具备可借鉴的核心要素:

但挑战同样存在。

一方面,新消费赛道竞争日益激烈,不仅有同类型家电企业的模仿,还有跨界品牌的入侵,如何维持“场景创新”的领先性,是小熊电器需要持续面对的问题;

另一方面,“生活方式品牌”需要长期的品牌沉淀,如何从“单品爆款”转向“品牌认知”,避免陷入“爆款依赖症”,考验着企业的战略定力。此外,海外市场的文化差异、渠道壁垒,也可能成为其“第二曲线”增长的阻碍。

不过,从三季报传递的信号来看,小熊电器已做好应对准备:短期依托母婴、个护等新品类与海外市场实现高增长;中期通过数智制造与外延并购(如罗曼智能)强化供应链与品类布局;长期则以“生活方式品牌”为核心,构建用户粘性与品牌护城河。

这种“短期有支撑、中期有增长、长期有壁垒”的战略规划,正是其估值重构的底气所在。

结语:家电行业的“新消费革命”才刚刚开始

小熊电器三季报的亮眼表现,不仅是一家企业的个体突围,更是家电行业“新消费革命”的缩影。

当传统家电企业还在纠结“如何降本增效”时,小熊电器已经通过“生活方式品牌”转型,打开了估值与增长的双重空间。

未来,随着Z世代消费力的进一步释放、“悦己消费”“场景消费”趋势的深化,更多家电企业可能会加入“新消费转型”的浪潮。

但无论如何,小熊电器已经迈出了关键一步。

它用业绩证明,家电行业的增长,不仅可以来自“规模扩张”,更可以来自“价值创造”;家电企业的估值,不仅可以锚定“制造能力”,更可以对标“生活方式品牌”。

这场转型,或许正在改写家电行业的未来。

用户在证星号发表的信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不构成投资建议,据此操作风险自担